MÓNICA GONZÁLEZ

“Hay que retratar las consecuencias del dolor, no únicamente su violencia”

Fotoperiodista. México, Distrito Federal.

Milenio

Por Darwin Franco Migues

Las pulsaciones del dolor son múltiples, su geografía extensa y las imágenes que nos arroja la violencia que vivimos forman parte de un performance que se retrata sin pensar en las consecuencias o en las víctimas, presentes y ausentes, en la fotografía. Esto lo aprendió Mónica González Islas en su travesía sobre una motocicleta que la llevó a cubrir la nota roja en el Distrito Federal y el Estado de México, pero mucho más en su recorrido a pie junto con las cientos de víctimas que en 2011 se conjuntaron alrededor de la Caravana por La Paz, con Justicia y Dignidad que encabezó por el poeta Javier Sicilia.

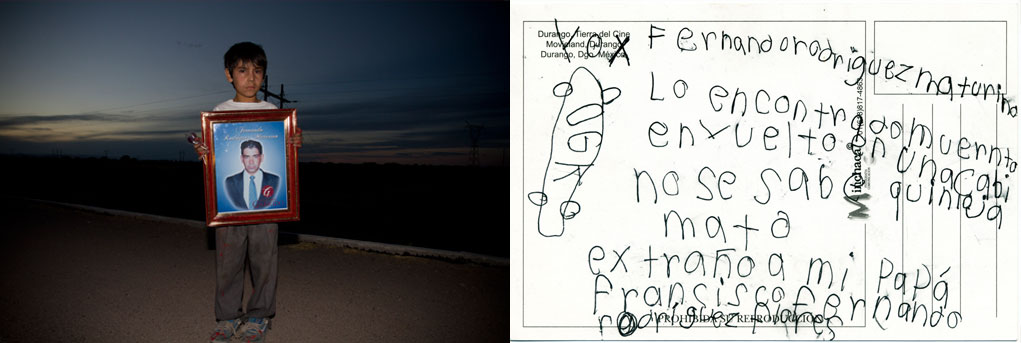

La Caravana marcó a Mónica González, pero mucho más esa escena que vivió en el estado de Durango cuando detrás del convoy observó a un niño caerse con un gran cuadro. Al levantarse, éste llevaba en sus decididos brazos el retrato de su padre, el cual había sido asesinado. Su pequeño hijo, de nombre Fernando, se había acercado a la Caravana en búsqueda de justicia. Ahí todo cambió para ella.

Mónica González, fotoperiodista, entendió que no podía seguir retratando la violencia como hasta, entonces, lo había hecho. Reflexionó sobre lo que el niño pudo haber sentido al mirar a su padre retratado de esa manera en el periódico. Sintió esa necesidad de cambio y decidió no fotografiar más el empoderamiento del victimario: “Uno como fotógrafo tiene que romper esa inercia e irse a las consecuencias de los hechos para contar en la imagen: quiénes son las víctimas, en qué condiciones las están dejando y qué están haciendo éstas para salir para adelante”, narró Mónica, quien encabeza uno de los proyectos audiovisuales que con más dignidad enmarcan la memoria de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que México sufre desde el 2006. Este proyecto se llama: “Geografía del Dolor”.

Éste inicialmente surgió como una apuesta fotográfica donde Mónica González otorgó a los familiares de las víctimas una postal de la ciudad donde radicaban, en ella les pidió dos cosas: 1) contar lo que había pasado (su historia), y 2) dejar un mensaje a su ser amado ausente-presente. Esta postal, alejada por oposición a las imágenes positivas que originalmente contenía, se acompañó de la fotografía del familiar con el retrato/fotografía de su ser querido asesinado o desaparecido. Juntas formaban un tríptico poderoso y revelador de las nuevas postales de este México que, a la vez, es violento y solidario.

El proyecto, al igual que Mónica y el corazón que mueve sus fotografías, fue evolucionando hasta convertirse hoy en un web documental transmedia que cuenta y documenta 13 historias que, sucedidas en igual número de estados, evidencian la verdadera situación y dimensión del holocausto que está sucediendo en México a raíz de las consecuencias que, estas 13 familias, han padecido a causa de la guerra contra el crimen organizado.

Sin embargo, Mónica no hubiese llegado al centro de dicha geografía sin la reflexión que previamente le dejó su cobertura fotográfica de la nota roja en la zona metropolitana que circunda al Distrito Federal y al Estado de México.

Ser mujer, ser fotoperiodista.

Como fotógrafa del diario Milenio, Mónica aprendió a surcar la noche y los riesgos montada en una motocicleta. Con su compañero, capitán del vehículo de dos ruedas, comenzó a registrar el incremento de la violencia en municipios como Chalco, Chimalhuacán y Ecatepec, pertenecientes al Estado de México, y en delegaciones como San Juan de Aragón en el Distrito Federal. Lo que más le tocó presenciar, en ese entonces, fueron ejecuciones y feminicidios.

De su cobertura periodística aprendió rápidamente dos cosas: 1) La información que se cubre sobre hechos violentos no siempre se publica porque es más importante mantener la percepción gubernamental de seguridad, y 2) los feminicidios se invisibilizan porque ni a la prensa ni al gobierno le interesa lo que está pasando con las mujeres.

A ella, y no sólo por ser mujer, le interesó lo que ocurría con los feminicidios en el Estado de México. Ella se daba cuenta de que los asesinatos de mujeres no sólo eran los más cruentos sino también los menos investigados y/o reportados. En una ocasión, recuerda, le tocó cubrir la ejecución de 18 personas en el municipio de Chalco.

Al llegar al lugar, le impactó el fuerte operativo policíaco, al cual le veía sentido por aquello de preservar la escena del crimen, pero éstos no se montaban con estos fines porque lo que se pretendía era ocultar lo que estaba ocurriendo en el Estado de México, en tiempos en que aún gobernada, el hoy presidente del país, Enrique Peña Nieto.

“Con motivo de silenciar todo no te dejaban laborar… yo estaba muy indignada porque no nos dejan hacer las cosas y porque los otros medios no le querían entrar a la cobertura. Ese día sin darnos cuenta se nos vinieron los policías encima y como mujer me agarraron primero, yo tenía a un policía trepado en mi espalda queriéndome quitar la cámara; sin embargo, yo aprendí de los de Green Peace a tirarme al piso, como una medida de seguridad, para que el policía me cargara a mí y al peso de la cámara, y así no me la pudieran quitar.

Recuerdo que en esos momentos sólo escuchaba a “El Verde” y a Víctor, fotoperiodistas de la nota roja del DF, gritarme que no les soltara la cámara… después nos dimos cuenta de que eso era una táctica del gobierno, pues primero te la quitaban y después te la mandaban pagar. Así era en el Estado de México, te destruían la cámara y después llegaba alguien a tu medio muy apenado diciendo: -qué te pasó, estás bien, te pedimos una disculpa-. Todo era muy diplomático, como lo es el PRI, pues primero te agredían y luego te pagaban los daños”.

Mónica salió bien librada de la agresión policial en Chalco porque fueron las propias mujeres de la comunidad las que salieron a su defensa. Ellas arremetieron contra los policías para que le permitieran hacer su trabajo periodístico.

“Al ver que se trataba de una chava la gente se les vino encima a los policías, las señoras gritaron y se hizo todo un show, pero más que con la agresión yo me quedo con lo que esa vez me dijo la gente: -Aquí diario hay ejecuciones y los pinches policías no quieren que esto salga en los medios-. Esas mismas señoras que me defendieron me señalaron las partes del canal de Chalco en donde todo el tiempo se aventaban cuerpos.

Yo haciendo mi cobertura informativa, tomando mis fotografías, ese día, vi a dos chicas con una sobrecarga de violencia. Sus cuerpos estaban junto con los otros ejecutados, en fila, amarrados de las manos y con un tiro de gracia en la cabeza, pero las dos chicas, además, tenían los pechos cercenados y eran los únicos cuerpos desnudos. Eso me pegó mucho por ser chava, así que regresé a casa sacada de onda. Mandé mis fotos y no salieron. Todo eso me movió mucho porque yo ya había ido ahí, me peleé, me arriesgué y parecía no importar”.

Esas escenas de violencia contra la mujer también las observó en el municipio de Chimalhuacán cuando en una cobertura observó cómo la ejecución de una mujer era tratada sin el más mínimo cuidado por personal de los servicios médicos forenses.

“Aparte de ser mujer y ejecutada esa chica pasó a ser una desconocida porque los registros periciales no se hicieron de manera adecuada. En ese momento, me dio coraje porque quienes saldrían en la prensa serían los otros chicos que a la vuelta del lugar fueron acribillados, pero no está chica que murió sin que supiéramos nada de ella”.

De acuerdo al Observatorio Nacional del Feminicidio en el Estado de México se han presentado 7 mil 745 feminicidios, de los cuales el 95 por ciento quedan en la impunidad. Y esto lo supo perfectamente Mónica porque muchas de sus coberturas fueron invisibilizadas por la autoridad y por su medio. Así fue como decidió documentar los feminicidios en el Distrito Federal, pero principalmente en el Estado de México. Esa cobertura, una madrugada, también la colocó de frente a su propia vulnerabilidad.

“En mi cobertura sobre el tema de los feminicidios, un día me tocó ir a la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, pues se reportó el homicidio de una mujer. Ese día, el motociclista de Milenio tenía descompuesta la moto… así que me fui sola pero quedé de encontrarme ahí con algunos colegas. No los encontré porque era de madrugada, así que decidí llegar sola al lugar. En eso llegaron los peritos forenses y uno de ellos me preguntó: -¿Qué haces aquí?-, yo le contesté que iba a laborar y que era mi chamba estar ahí, a lo que respondió: -¡Qué tal si ahorita yo te violo y te mato! En ese momento le dije: estás pendejo porque todos los otros fotógrafos ya vienen para acá y ya saben que estoy contigo. Al primero que se van chingar es a ti…

En ese momento respondí con viseras pero después me di cuenta de lo vulnerable que se puede llegar a ser cuando llegas solo al lugar de un crimen. Entendí que el error fue mío porque no podemos, como fotógrafos, simplemente llegar. Desde esa experiencia decidí nunca más ir sola a ninguna cobertura, aprendí a trabajar en equipo y a tener medidas de protección”.

Ser fotoperiodista en temas vinculados a la violencia no es nada fácil si se es mujer, asegura de manera firme Mónica González, pues para ella en la condición de género hay un rango de vulnerabilidad que no se puede obviar; por ello, una fotoperiodista debe estar preparada psicológicamente para las consecuencias que se puedan derivar de alguna agresión.

“Una como fotoperiodista se debe preparar mentalmente y con una píldora del día después por si existe una violación. Una como fotoperiodista debe estar preparada para regresar a casa y reponerse de esa situación… debe estar preparada para preservar la vida ante cualquier agresión sexual (…) si influye que seas mujer no en el sentido de que no puedas hacer las cosas, pero sí en los factores de vulnerabilidad que están presentes cuando se es fotoperiodista”.

La Caravana por la Paz y el nacimiento de Geografía del Dolor

La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad salió de Cuernavaca, Morelos, el 5 de mayo de 2011 y arribó al Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo del mismo año. Ésta se generó a consecuencia de la muerte de Juan Francisco, hijo de Javier Sicilia. El poeta desde su dolor, llamó a las víctimas a manifestarse contra la violencia generada por los grupos criminales y por los cuerpos de seguridad del estado. Así fue como decenas de víctimas recorrieron el país buscando justicia.

A Mónica González se le asignó cubrir la Caravana y esta cobertura fue la que le permitió reflexionar de manera profunda sobre la manera en que estaba retratando la violencia.

¿Cómo decides retratar la violencia en el marco de la Caravana por la Paz?

En un momento muchos sólo reprodujimos de manera gráfica la barbarie… después nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer algo más y eso algo más era voltear hacia las consecuencias de eso que fotografiamos, ya que cuando tú retratas un hecho violento, sin reflexionar sobre lo que ves, sólo estás reproduciendo ese performance de la muerte que proviene de los victimarios y esa no es ni debería ser nuestra labor.

Recuerdo que una vez fuimos con Diego Osorno a Sinaloa y ahí entramos en el debate de cómo deberíamos retratar la violencia… Discutíamos sobre la ejecución de una persona que vistieron de charro, de los colgados que dejaron con sombrero y sarapes, del cuerpo al que le colocaron una cabeza de cerdo y decíamos: “en la madre” hay todo un performance de la muerte y no podemos, desde la foto, seguir esta corriente.

En ese momento, tuve una saturación personal con la violencia, pues luego de cubrir la nota roja en la motocicleta y luego de ver tantas escenas violentas me entró el dilema de cómo cubrir esos hechos. Entendí que como fotógrafos no debemos reforzar el empoderamiento del victimario, no podemos ser un canal para que éste haga llegar sus códigos de violencia a otros; al contrario, debemos fotografiar lo que pasa con las víctimas y dejar atrás lo victorioso que representa una escena de violencia. Con esa idea nació “Geografía del Dolor”.

Lo de la violencia es algo que nos está pasando y es claro que debemos documentarlo; sin embargo, todas esas experiencias con las víctimas fueron para mí “un freno de mano” porque supe que era importante el registro pero la violencia per se no puede ser el único camino. Eso lo aprendí cuando en La Caravana entendí: qué es ser víctima.

En ese nuevo dimensionar fue gestando en ella una manera distinta de contar el dolor que se podía oír y reflejar en cada una de las personas que integraban la Caravana. Mónica, al llegar a Morelia (primera ciudad que recibió a las víctimas de la guerra), recibió la carta de una amiga que le contaba sus viajes e investigaciones sobre transexualidad, ella le pedía una dirección postal para seguir con el contacto y eso fue lo que hizo click en la fotógrafa. Ella, tras mirar cómo toda la cobertura se centraba en Javier Sicilia, quería encontrar otra narrativa gráfica de lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

“Todo mundo estaba encima de Javier Sicilia y yo decía no manches… hay decenas de víctimas y todos estamos sobre él. Ahí supe que nos estábamos equivocando de mensaje y de receptor, pues bastaba alzar las cámaras para que la gente se juntara con tal de que saliera la foto de su familiar desaparecido. En ese momento y durante el mitin que se estaba haciendo en Morelia pasé por un puesto de revistas y vi las postales, compré una y en mi afán de que las víctimas no fueran cifras le pedí a una chica que me pusiera el nombre de su desaparecido y me contara en la postal lo que había pasado y, además, que me dijera algo que no le dijo y le gustaría decirle. Esto jamás se me olvidara porque su familiar era una periodista desaparecida… y eso fue lo que hizo que las postales se volvieran el eje de este trabajo fotográfico que, incluso, se volvió algo terapéutico para mí y las familias”.

Así fue como Mónica comenzó a tejer las geografías del dolor de hombres y mujeres provenientes de todas partes del país. Así fue como construyó con ellos una narrativa donde postal, texto y retrato se confabularon para mostrar la otra versión de nuestra realidad. Fueron (son) un retrato íntimo pero poderosamente público por lo desgarrador de las historias y por lo revelador de las postales que, quizá, no serán obsequiadas como recuerdo de viajero, pero sí serán testimonio de la búsqueda del “yo y nosotros” que estuvimos aquí.

¿Con ha sido la experiencia de construir una narrativa fotográfica con y a través de las víctimas?

Con este proyecto aprendí, principalmente, a escuchar. Yo era de las que estaban más preocupada por el encuadre pero con este proyecto dimensioné el silencio y comencé a ver y fotografiar de otra manera (…) esto ha sido duro para mí porque por mucho tiempo fui una mujer fuerte y definitivamente ya no lo soy… descubrí que era necesario detenerte a llorar y he llorado en este proceso…

Dentro de esta dinámica del fotoperiodismo son los hombres los que tienen el predominio y llorar, ser niñita, no iba con esta dinámica porque yo tenía que demostrar que podía hacer lo que ellos hacen… esto era una manera de reforzar que yo aun siendo mujer podía hacer e ir a donde ellos se metían; sin embargo, me di cuenta de que debo de llorar y que esto no me impedirá seguir bajando en arnés por un narco-túnel en Tijuana… solo que ahora podré llorar sin importarme que me vean porque hacerlo es una manera de ir sacando el dolor de las cosas que veo… está bien que esto nos duela, está bien demostrar que no somos fuertes…

Y esta honestidad en el dolor es lo que trasmite Mónica González con su trabajo foto-periodístico al cual define como triste pero al cual también le otorga una temperatura, en esencia y color, que le devuelve presencia a lo ausente, a lo no habitable y a todo aquello que se busca; por ello, las fotografías que ella convierte en postales se enmarcan a través de un texto pero que se escriben con los retratos de quienes luchan y persisten entre tanta injusticia e impunidad.

GALERÍA

Clica encima de las imágenes

Para conocer más:

Mónica González es egresada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1999 ha sido fotógrafa en la Agencia Mexicana de Noticias (NOTIMEX), El Economista, Diario El Centro y actualmente trabaja para el periódico Milenio. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2013 y hoy enfoca sus sueños, tiempo y mirada en dar cabida a más voces e historias dentro del web documental: “Geografía del Dolor”, el cual puede ser apreciado en un lenguaje transmedia en: www.geografiadeldolor.com